時代劇とかでよく日本刀の手入れに白いふわふわしたものをポンポン当ててるシーンがありますが、あれは日本刀にとってはとても大事な作業です。

もしあの作業をせずに日本刀を使い続けると、日本刀自体が使えなくなってしまう恐れもあります。

名前は打ち粉

あのポンポンしている物の名前は打ち粉(うちこ)と言います。時代劇とかでポンポン打つたびに粉が舞っていますが、砥石の粉が入っておりその粉が舞っています。

現代でも打ち粉を使って手入れしている人もいます。時代劇の影響を受けて真似している人もいますし、人に見せる時に見た目の問題からそうしている人もいます。

色は赤と白がありますが、特に違いは無さそうです。研磨剤が入ってるか入ってないかみたいなのを聞いたこともありますが、砥石の粉であることに違いはないので研磨剤は関係ないと思います。

刀剣手入れ道具一式を購入すると入っています。単体でも買うことは出来ますが、初めて購入するのであれば目釘抜きとか油も必要になるので、まずは手入れ道具一式を買うことをお勧めします。

全部単品で購入すると結構高いです。

ポンポンの意味は古い油の除去

日本刀は金属(玉鋼)で出来ているので、何もせず放置し続ければ錆びていきます。錆びた刀は当然ながら何も斬れなくなってしまうので、武器としては使えなくなります。

武士として刀が錆びて戦えない、というのは話になりません。錆びさせないために日本刀には油を塗ります。錆防止の日本刀用の油があります。

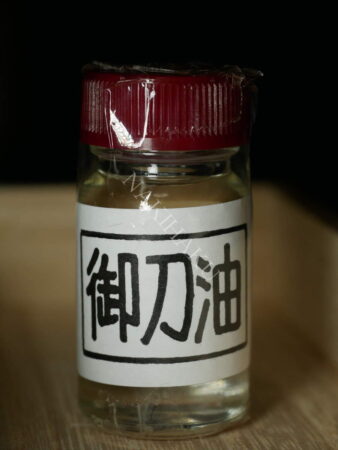

刀剣油とか御刀油とか名前はいくつかありますが、日本刀用の油です。これも刀剣手入れ道具一式に含まれています。小さいのですぐ無くなってしまいますが、単体でも売っています。

この油は錆防止のために塗っていますが、古くなってくると逆に錆の原因にもなってしまいます。一度塗ったらもう大丈夫、というわけではなく定期的に油を除去して新しい油を塗る必要があります。

その時の油の除去に打ち粉を使います。打ち粉を使って油を除去して新しい油を塗ります。日本刀の鑑賞をする時も同じ手順です。油が塗ったままだと地鉄や刃文がかなり見えにくいです。

鑑賞を終えたら新しい油を塗って終わりです。鑑賞するかどうかは別として定期的な油の除去→新しい油を塗るという作業が必要になるので、その時にまた打ち粉を使います。

打ち粉を使い続けるのは良くない

日本刀の手入れ=打ち粉のイメージが強いですが、実は打ち粉を使い続けるのはあまり良くないです。一応「砥石の粉」ですので、刀剣研磨ではないですがものすごく軽く研磨しているようなものです。

しかも石ではなく粉なので、肉眼で見えるものでもありません。砥石の粉と油を拭う時に小さい傷(ヒケ)が付くことがあります。粉が擦れて出来てしまうものです。

それ以外にもだんだんと刃文が見えにくくなってしまう、というデメリットもあります。見えにくくなってきた場合は研師さんに依頼して研いでもらうしかありません。日本刀研磨は1つの砥石だけでやっているのではなく、何種類もある砥石を刀の状態に合わせて使い分けています。

刃文を出やすくするための前工程もありますし、その段階がきた時に使う砥石もあります。打ち粉に使われているものとは別のものなので、打ち粉だけでどうにか出来るものではありません。

打ち粉じゃないと油が除去できない、というわけではない

時代劇では日本刀の手入れは打ち粉を使っていますが、現代では打ち粉以外にも使えるものがあります。打ち粉じゃないと油が除去出来ない、というわけではなくあの時代はそれしかなかったから、が正しいです。

昔の明かりといえば太陽の光と火しかありませんでした。屋内の光に限定すれば太陽光かろうそく(江戸時代では高級品)くらいのもので、現代では電気があるので明かりは色々と選択肢があります。

手入れも同じで、現代で打ち粉以外によく使われているのは「ベンジン」と「エタノール」です。人によってはもっと違うものを使っているかもしれませんが、入手しやすく使っている人が多いのはこの2つです。

ただエタノールについてはコロナの関係で一時期入手不能状態になりましたが、今は手に入るようになりました。ベンジンは変わらず入手可能です。

個人的にはエタノールをお勧めします。ベンジンも使ってみましたが、ベンジンは「ガソリン」の仲間なので匂いがガソリンスタンドで給油してる時のあの匂いがします。ものすごく安価ですが換気していても部屋中にガソリンの匂いが残ってしまったので、エタノールに切り替えました。

油の除去に関してはどれでも問題ありませんが、ベンジンで拭ったときが一番刀の状態が綺麗に見えたように感じますが、まずは「安全第一」なのでエタノールにしています。

実際に使ってみた

打ち粉の説明の記事は他でも上がっていますが実際に使ってみた写真が無さそうだったので使ってみました。研磨依頼予定の刀でそろそろ手入れしようと思っていた短刀があったので、手入れします。

今回手入れしている刀は短刀(銘:長光)です。平安城長光の短刀と思われます(1400年頃)。

前回油を塗りすぎていたようでちょっと水滴っぽくなっています。これは良くない例ですが、ここまであると良くないんだなという参考写真として載せておきます。

全体的にまんべんなく塗ったつもりが一部分だけ多かったようです。こういった油を拭っていきます。

まずは打ち粉をまぶしていきます。事前に自分の手に打って粉が出ることを確認してから打ちました。両面打った結果がこちらです。

粉がついています。打ち粉を使った直後なのでまだ拭っていません。この粉と一緒に古い油を拭い去ります。刀剣手入れ道具一式に入っている拭い紙を使ってもいいですし、上質なティッシュでもいいです。

拭い終えた後に簡単に撮影したものがこちらです。普段はもっとライティング考えて撮影していますが、今回は拭った直後の簡単な写真です。

これで先程の油が取り除かれました。

いつ研磨したのか不明なくらい古いので刃文も見えなくなりつつありますが、地鉄は見えます。かなり細かい傷が多いので打ち粉で手入れされてきたんだろうなと思われます。

最後はまた新しく油を塗って終わりました。

実は硬い

見た目は柔らかいように見えていてふわふわしてそうと思われがちですが、実際には結構硬いです。使っている時のイメージは「ぽんぽん」ですが実際に使っているときは「ボンボン」って感じの音です。

初めて使う打ち粉はなかなか粉が出ないので、粉が出るよう刀以外の何かに打って粉が出るのを確認します。自分の手で試す人もいますが、地味に痛いのでお勧めしません。粉が出るくらいの強さで叩こうとすると思っているよりも硬いので痛いです。

砥石の粉が出るまでもみほぐす方法もありますが、最終的には1回どこかで叩いてみるのが良いです。軽くやりすぎると粉が出ず意味がないので、その力加減を覚えるまで少し時間がかかります。

手入れは大事

現代では美術品となっている日本刀ですが、錆びさせないためにも手入れは大事です。打ち粉じゃなくてもいいとはいえ、一度はやってみたいものだと思います。

刀を買ったらまずは手入れをするのが基本になるので、一度体験してみましょう。ただし刀剣手入れ道具一式の打ち粉は小さいサイズなので少し使いにくいです。

本格的に打ち粉を使って手入れするのであれば、打ち粉単体の大きいサイズを買うのもお勧めします。打ち粉1本で手入れ道具一式買えそうなくらいの価格ですが一式買って最低限の道具を揃えてから買っていくといいでしょう。